【施工事例つき】セカンドハウスでよくある失敗や後悔とは|無駄を防ぐ10のチェックポイントも徹底解説

都会の喧騒から離れて過ごす「もうひとつの住まい」がセカンドハウスです。

映画やドラマなどのような理想だけを追いかけて購入すると、想像した暮らしとのギャップに後悔するケースも少なくありません。

そこで当記事では、セカンドハウスでよくある失敗例と、購入前に確認しておきたい10のチェックポイントを紹介します。

さらに、快適に暮らせる間取りや設備のヒントと合わせて、実際の施工事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

● セカンドハウスの失敗例や、後悔した理由をわかりやすく解説いたします。

● セカンドハウスならではの魅力と施工事例も紹介するので、家づくりの参考にしてください。

● クレアカーサは、茨城県で「敷地の条件・予算の条件・家族の条件」全てを実現できる快適&省エネな、セカンドハウスづくりを行っています。

目次

セカンドハウス購入でよくある失敗例

理想の暮らしを思い描いて購入したセカンドハウスも、実際に使い始めると「思っていた生活と違った」と感じるケースも少なくありません。

ここでは、よくある失敗例を紹介し、後悔を防ぐための注意点を解説します。

夢や憧れだけで購入してしまい「寝るだけ」の場所になった

映画やドラマのような非日常の暮らしに憧れて購入したものの、実際には「寝るだけの場所」になってしまうケースも少なくありません。

「海辺でサーフィンやバーベキュー」「薪で焚く露天風呂」など憧れを生活に取り入れても、準備や片付けが面倒になり続けるのが難しくなります。

購入前に過ごし方を具体的に想像し、無理なく続けられる設備や環境を選ぶことが失敗を防ぐポイントです。

利用頻度が低くメンテナンスの負担が大きい

飛行機や船でしか行けないリゾート地や離島に購入すると、移動の負担も大きく通う回数も減ってしまいます。

数か月に1度の滞在では、掃除や設備のメンテナンスに時間が割かれ、楽しむ余裕がなくなります。

購入前に交通手段や通いやすさを現実的な視点で考え、管理体制を検討しておくことが重要です。

アクセスが悪く足が遠のいてしまった

旅行で訪れると楽しい場所でも、通うとなれば移動が負担になりがちです。

渋滞や長時間の移動が続くと次第に面倒になり、セカンドハウスの利用回数が減ってしまいます。

購入前に観光気分ではなく、日常的に通う視点で立地を確認することが大切です。

資金計画が甘かった

セカンドハウスはメインの生活拠点と判断されず、住宅ローンが使えないケースがほとんどです。

現金一括購入が難しい場合は、セカンドハウスローンなど金利の高いローンを利用する必要があります。

さらに固定資産税や光熱費、管理費もかかり、想像以上の負担を強いられるケースも少なくありません。

資金計画が甘いと普段の生活にも大きな影響を与えるため、ローンの条件や維持費を含めて、無理のない返済プランが大切です。

維持費が想像以上にかかった

セカンドハウスは購入費だけでなく、維持費も大きな負担となり後悔しやすいポイントです。

リゾートマンションでは管理費や修繕積立金、共用施設の利用料を合わせて年間30万〜100万円近くになる場合があります。

また、別荘地の戸建てでも道路整備費やゴミ収集費に年間5万〜30万円、草刈りや清掃を業者に依頼すればさらに費用がかさみます。

購入前に固定費を試算し、無理のない範囲で所有できるかどうかの確認が大切です。

暮らしやすさを考慮しなかった

見た目や雰囲気を優先すると、使いにくく後悔につながります。

収納が少なく荷物で散らかる、断熱性能が不十分で冬は寒く夏は暑いなど、滞在が不便に感じるケースは少なくありません。

セカンドハウスの滞在期間は、動線や断熱性能、設備の使いやすさを確認し、暮らしやすさを基準に選ぶことが重要です。

災害や犯罪リスクを甘く見ていた

海沿いや山間の物件は台風や土砂崩れのリスクがあるため、災害への備えが欠かせません。

また別荘地やリゾート地は人通りが少なく、長期間留守にするケースも多く、防犯面で注意が必要です。

購入前にハザードマップや地域の治安を確認し、防災と防犯の両面を意識して検討することが安心につながります。

家族で意見が合わない・妻に反対された

セカンドハウスはご家族全員で使うものだからこそ、意見が合わないと失敗や後悔につながります。

ご家族で意見が合わない・妻に反対されるケースとして以下のような例があります。

● 妻が「掃除や維持管理が大変」と反対する

● 結局ひとりに管理負担が偏って不満が出る

●「遠くて友達と遊べない」とお子さまが嫌がる

● ネット環境が整っておらず不便に感じる

● 利用目的がバラバラで一緒に楽しめない

● お金の負担をめぐって夫婦でトラブルになる

一家で過ごすはずの拠点が、ご家庭の火種とならないよう、購入前に全員の意見を聞き、納得してから進めることが失敗を防ぐポイントです。

セカンドハウスの失敗や無駄を防ぐ10のチェックポイント

理想のセカンドハウスを実現するには、購入前の下調べと計画が欠かせません。

夢や憧れを形にするだけでなく、暮らしの現実を踏まえて判断することが大切です。

ここでは、失敗や無駄を防ぐために確認しておきたい10のポイントを紹介します。

①利用目的や使用頻度から必要性を考慮する

「なんとなく欲しい」「あれば便利そう」という気持ちで購入すると、使わないまま維持費だけがかかります。

「月にどのくらい滞在するか」「誰とどんな時間を過ごすか」を具体的に考えることが大切です。

利用が年に数回程度なら、ホテルや貸別荘を利用したほうが現実的な場合もあります。

セカンドハウスの購入は、ご自身をはじめご家族にとって本当に必要かどうか、冷静な判断が重要です。

②必ず現地へ足を運び周辺環境をチェックする

写真やWeb情報だけで判断すると、現地とのギャップが後悔につながります。

昼と夜で雰囲気が変わる、冬は雪で通れないなど、実際に足を運ばないとわからないケースも少なくありません。

周辺の買い物施設や交通手段、騒音や治安も自分の目で確認しておくことが大切です。

どんなに遠くても時間の無駄と思わず、環境の変化や新しい発見も楽しむ気持ちを持つと、理想と現実のギャップを減らせます。

③家族構成やライフスタイルの変化を見据えた間取りにする

毎日過ごす自宅のように、セカンドハウスも将来にわたって心地よく過ごせる空間が理想です。

お子さまの誕生や独立、ご両親の介護などご家族構成が変わっても使い続けられるよう、間取りや設備に柔軟性を持たせておくことが大切と言えます。

また、ライフスタイルの変化を見据えたバリアフリー設計や、リビング横には書斎や寝室など用途に応じた多目的ルームを間取りに取り入れておくと安心です。

④購入費用+使い始めてからの維持費も考慮する

セカンドハウスは購入費用だけでなく、使わなくても発生する固定費を見落としがちです。

電気・ガス・水道などの光熱費やネット回線は使わなくても基本料金がかかり、冬場は凍結防止のために電気を止められない地域もあります。

さらに固定資産税や都市計画税は自治体によって税率が異なり、地域によっては道路維持費や除雪費が別途必要になることもあります。

購入費用を含めて年間コストを試算し、「使わないから費用はゼロ」と思い込まないよう注意が必要です。

⑤距離だけでなく将来的な通いやすさも確認する

今は苦にならない距離でも、年齢を重ねると移動が負担になる場合があります。

雪道や山道の運転に不安を感じるようになると、自分自身が通うことが億劫になったり、ご両親を連れて行くのが難しくなったりするケースもあります。

地域によってはタクシー会社が少なく、そもそも呼べない場所もあるため、交通手段を事前に確認しておくことが大切です。

公共交通機関の有無や道路状況を含め、将来も無理なく通える立地かどうかを見極めておくと安心です。

⑥維持管理しやすい間取りにする

セカンドハウスは滞在しない期間も長いため、メンテナンスのしやすさを意識した間取りが大切です。

複雑な間取りや高天井・吹き抜けは、ホコリや湿気がたまりやすく掃除やカビ対策が大変になります。

水回りを1か所にまとめたり、風通しを考えた配置にすることでメンテナンスの手間を減らせます。

見た目のデザインだけでなく、管理のしやすさを優先すると長く快適に保てます。

⑦火災保険の加入を検討する

セカンドハウスは住宅ローンを利用しないケースが多いため、火災保険の加入が義務付けられていないことが一般的です。

長期間留守にするほど火災や漏水、落雷や動物被害などのリスクは高く、ダメージに気づくのが遅れる傾向があります。

万が一配線トラブルや水道管の凍結などが生じてしまった場合、修繕に数百万円かかるケースもあります。

さらに、近年はクマやシカ、イノシシなどによる被害も増えており、契約前に動物被害が補償対象かどうかを確認しておくと安心です。

義務ではなくても、火災保険や地震保険を備えておくことで安心して所有できます。

⑧維持管理の手間を業者に委託することも検討する

セカンドハウスは、たとえ距離が近くても忙しさや季節によって足が遠のき、管理が行き届かなくなることがあります。

とくに長期間留守にすると、換気不足や雨漏り、害獣の侵入などのトラブルが起きやすく、定期的な点検が欠かせません。

管理代行業者に清掃や換気、郵便物の回収や確認を依頼すれば、負担を減らしながら安心して維持できます。

費用は月1万〜3万円程度が目安で、家を良い状態で保ちたい人におすすめです。

⑨セカンドハウスに精通した施工会社を選ぶ

セカンドハウスは生活の拠点となる家とは違い、使わない期間を前提とした設計や素材選びが欠かせません。

湿気や塩害、積雪など地域の環境に合わせた施工ができるかどうかは、会社の経験値に大きく左右されます。

その地域に精通した施工会社なら、交通の便利さや買い物環境など、生活面の相談にも対応できます。

通風や防犯、維持管理のしやすさまで考えられる会社を選び、長く安心して任せられるパートナーを見極めることが大切です。

⑩賃貸や民泊として維持費の補填も考える

セカンドハウスを長期間使わないことが予想される場合は、賃貸や民泊として活用し維持費を補う選択も有効です。

人の出入りが増えると、湿気や劣化から建物を守るメリットもあります。

ただし、地域によっては民泊営業に許可や届出が必要となるため、事前に自治体のルールの確認が大切です。

副収入を目的にするよりも、負担を減らしながら家を良い状態で保つひとつの方法として考えると現実的です。

セカンドハウスにおすすめな間取り・設備

セカンドハウスを快適に保つには、見た目のデザインだけでなく、管理や居心地の良さを考えた間取りと設備が重要です。

短期間の滞在でも快適に過ごせる工夫や、長期不在時に劣化を防ぐ仕組みを取り入れることで、より長く愛着の持てる住まいになります。

ここでは、暮らしやすさとメンテナンス性を両立した間取りと設備のポイントを紹介します。

コンパクトで管理しやすい|平屋

セカンドハウスは掃除やメンテナンスの手間を考えると、シンプルで動線の短い平屋が理想的です。

階段がないため、家の中を移動しやすく、掃除や荷物の出し入れもスムーズにおこなえます。

吹き抜けや高い天井、大きな窓を設けることで開放感が生まれ、コンパクトながらもリゾートらしい伸びやかさを感じられます。

将来を見据えた|バリアフリー

セカンドハウスは、将来を見据えてバリアフリーを意識した設計にしておくと安心です。

広い出入り口や手すり・スロープを設置しておくと、年齢を重ねても快適に使えます。

また、小さなお子さまやご高齢の方が遊びに来ても安全に過ごせる空間になり、誰にとってもやさしく迎え入れる住まいになります。

室温を一定に保つ|高気密・高断熱

セカンドハウスは使用頻度が低いため、急な気温変化で室内環境が悪化しやすい傾向があります。

以下のような高気密・高断熱の構造にしておくと、冬は暖かく、夏は涼しく保てるほか、建物の良い状態を維持できます。

● 外気温の影響を抑える|グラスウールやウレタンなどの断熱材

● 外気の熱を遮断し、結露やカビを防ぐ|複層ガラス・樹脂サッシなどの高断熱窓

● 空気がこもりにくく、湿気やカビの発生を抑える|全館空調・換気システム

光熱費を抑えながら快適に過ごせる、省エネ性の高いセカンドハウスづくりに欠かせないポイントです。

非日常を味わう|大きな窓や吹き抜け

セカンドハウスでは、日常生活では得られない開放感を演出する工夫も大切です。

大きな窓や吹き抜けを設けることで、自然光がたっぷり入り、空間全体が明るく伸びやかに感じられます。

海や山などの眺望を活かせば、四季の移ろいを感じながら過ごせる特別な時間が生まれます。

断熱性や日差しの調整を考慮した設計にしておくと、デザイン性と快適性の両立が可能です。

自然とつながる|アウトドアリビング

屋外にもうひとつのリビング空間「アウトドアリビング」は、自然を身近に感じられる暮らしの工夫です。

リビングからフラットにつながるウッドデッキやテラスを設ければ、外の光や風に包まれた心地良い時間が生まれます。

晴れた日の朝食はテラスで楽しみ、夕暮れには友人を招いてバーベキューなど、屋根付きの設計やシェードを活用すれば、1年をとおして快適に過ごせます。

静けさごと味わう贅沢|サウナや露天風呂

非日常を味わいながら心と体を整えるなら、サウナや露天風呂のあるセカンドハウスが魅力的です。

サウナで汗を流したあとに外気浴を楽しめば、自然の空気に包まれた深いリラックスを得られます。

一方で、サウナは湿気やカビ対策などのメンテナンスも欠かせません。

換気性や防カビ設計を考慮し、電気式サウナなど管理しやすい設備を選ぶと安心です。

また、露天風呂を設ける場合も、風通しや水はけを工夫して長く快適に使える空間に整備する必要があります。

長期不在の安全を守る|セキュリティシステム

セカンドハウスは留守にする期間が長いため、防犯対策をしっかり整えておくことが大切です。

監視カメラや人感センサー付きライトを設置しておくと、侵入防止の効果が期待できます。

スマートフォンで映像を確認できる見守りシステムを導入すれば、離れていても安心です。

防犯ガラスやスマートロックを併用し、建物全体を守る仕組みを整えておくと安全性が高まります。

セカンドハウスのおすすめ施工事例3選

ここからは、クレアカーサが手掛けたセカンドハウスを紹介します。

タイプ別に3つの施工事例を間取り図と合わせてまとめましたので、家づくりの参考にしてください。

海とつながる平屋のセカンドハウス

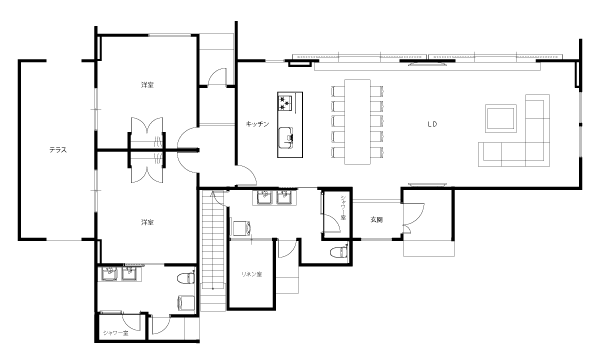

間取り図

千葉のサーフスポット近くに建つ、白を基調とした平屋のセカンドハウスです。

外構はロックガーデンとヤシの木でまとめ、リゾートの雰囲気を演出しました。

リビングからつながる大型デッキとカバードポーチが開放感を生み、海帰りに使いやすい玄関から洗面への動線もスムーズです。

勾配天井のLDKはご家族が集まりやすく、洋室を多目的に使える間取りが暮らしの幅を広げています。

非日常を詰め込んだ大人のリゾートヴィラ

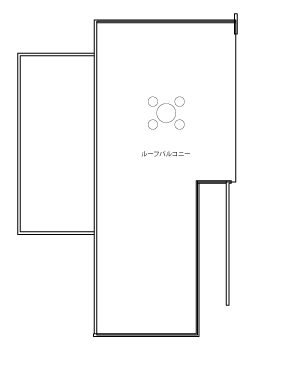

一階間取り図

間取り図R階

豊かな緑に囲まれた広い敷地に建つ、自然と調和した平屋のセカンドハウスです。

ダークグレーのガルバリウムにレッドシダーを合わせ、木の温もりを感じる外観に仕上げました。

大きな窓が印象的なリビングからはプールを眺められ、ウッドデッキを介して屋外とのつながりを感じられます。

庭にはフィンランド製のバレルサウナを設け、リゾートのような心地よさを楽しめます。

緑と海に包まれたモダンで開放的なセカンドハウス

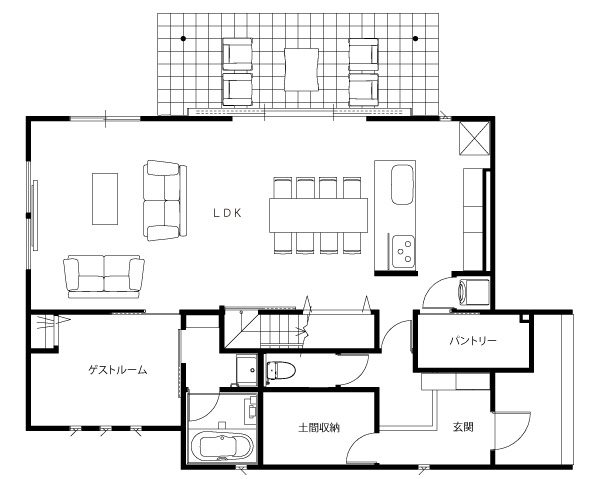

一階間取り図

二階間取り図

緑豊かな高台に建つ、モダンな外観が印象的な二階建てのセカンドハウスです。

広い庭にはバーベキューエリアやドッグランを備え、ご家族や愛犬と過ごす時間を楽しめます。

リビングは高天井とグレージュカラーで統一し、開放感と落ち着きを両立しました。

二階の浴室からは海を望む景色が広がり、ゆったりとした休日を演出します。

セカンドハウス購入についてよくある質問

セカンドハウスの購入を検討すると、「別荘と何が違うの?」「ローンは使えるの?」など、疑問に感じる点も多いものです。

ここでは、購入前によく寄せられる質問をわかりやすくまとめました。

仕組みや制度を正しく理解しておくことで、後悔のない計画につながります。

セカンドハウスと別荘の違いとは?

セカンドハウスと別荘は、使う目的に違いがあります。

セカンドハウスは通勤や二拠点生活など、日常の延長として利用する住まいです。

一方、別荘は休暇や余暇を楽しむための非日常空間を指します。

暮らしの延長がセカンドハウス、リフレッシュ目的として所有するのが別荘として区別できます。

セカンドハウスの「60日ルール」とは?

「60日ルール」とは、固定資産税の軽減措置を受ける条件を指します。

セカンドハウスを所有しても、年に60日以上の居住実績がなければ「居住用住宅」として認められません。

この条件を満たすと、住宅用地の特例(固定資産税が最大6分の1に軽減)などの優遇を受けられる場合があります。

一方で、実際に住んでいないと判断されると軽減対象外になり、居住記録や電気・水道の使用履歴を確認されることもあります。

ただし、判定基準は自治体によって異なるため、購入前に確認しておくと安心です。

セカンドハウスに住宅ローンは使える?

セカンドハウスは生活の拠点と見なされず、一般的な住宅ローンは金融機関によっては対象外となる場合もあります。

対象外となった場合は、セカンドハウス専用ローンや多目的ローンなど、別の金融商品を利用する必要があり、金利が高くなる可能性があります。

ただし、通勤や単身赴任など、実際の居住を伴う場合は住宅ローンが使える場合もあるため、利用目的を明確にして金融機関へ相談しておくことが大切です。

セカンドハウス購入につかえる補助金制度はある?

セカンドハウスを対象にした補助金や住宅支援制度は、自治体によって移住支援金や空き家活用補助金など、二拠点生活や地域活性化を目的とした制度を設けている場合があります。

さらに、定住促進を目的とした住宅購入やリフォーム費用を一部補助するケースもあります。

条件や内容は自治体によって大きく異なるため、購入前に地域の公式サイトなどで最新情報を確認しておくと安心です。(2025年10月現在)

セカンドハウスを持てるのは金持ちだけ?

以前はセカンドハウスと聞くと「お金持ちの贅沢」と思われがちでしたが、今はそうとも限りません。

中古物件や小さな平屋をリノベーションして、気軽に楽しむ人も増えています。

また、親戚や友人と共同で共有したり、民泊として貸し出して維持費をカバーするケースもあります。

工夫次第で手の届く夢になるのが、今のセカンドハウスの魅力です。

千葉・茨城でセカンドハウスをお考えならクレアカーサへ相談を

セカンドハウスの家づくりは、一般的な注文住宅と異なり専門的な知識が必要です。

夢や憧れを詰め込み、使いやすさも兼ね備えた住まいは経験と実績が豊富な工務店選びが欠かせません。

茨城や千葉でセカンドハウスを検討されている方は、クレアカーサにご相談ください。

使いやすさはもちろん、地域特性に合わせた空間づくりを提案します。

クレアカーサが、「ウチ+ソト+ニワ」のトータルデザインをコンセプトに、理想のマイホームづくりをお手伝いいたします。

オンライン無料相談やショールームでは、家づくりのプロが土地選びや資金計画、間取りの疑問・その他住まいに関するお悩みをうかがいますので、ぜひお気軽にご利用ください。