新築なのに寒い原因とは|後悔しないポイントと断熱住宅のおすすめ事例も紹介

快適な冬の生活を想像したのに、「新築なのに寒い」と感じ、後悔してしまうケースがあります。

寒さの原因は、家の構造や窓の性能、計画段階での断熱・気密対策の不足と言っても過言ではありません。

そこで本記事では、新築が寒い原因から具体的な対策および、暖かい家の施工事例も詳しく解説します。

● 冬を暖かく過ごす新築住宅の魅力と特徴を、わかりやすく解説いたします。

● 快適に過ごす工夫が施された断熱住宅の施工事例も紹介するので、家づくりの参考にしてください。

● クレアカーサは、茨城県で「敷地の条件・予算の条件・家族の条件」全てを実現できる快適&省エネな、家づくりを行っています。

目次

新築なのに寒いと感じる原因5選

家づくりは、間取りやデザインだけでなく寒さ対策も重要です。

そのため、計画段階で断熱性や気密性を高めるポイントをしっかり押さえる必要があります。

ここでは、よくある5つの原因をわかりやすく解説します。

①木造軸組工法は寒くなることもある

木造軸組工法は、日本で古くから使われる「柱と梁を骨組みにした構造」で、関東エリアでも広く採用されている方法です。

設計の自由度が高く、リフォームもしやすい一方で、断熱材の入れ方や柱まわりの気密処理など、細部にわたる仕上げの丁寧さが寒さ対策のカギとなります。

そのため、気密処理が甘い場合、壁や床から冷気が入り込み、暖房を入れても室温が上がりにくくなります。

寒さを防ぐには、断熱の仕上げにもこだわり、経験豊富な施工業者を選ぶことが大切です。

②窓やサッシの断熱性能が低い

窓やサッシは、家の中でも熱の出入りが最も多い部分です。

とくに単板ガラス(加工していない一枚ガラス)は屋外の冷気が室内に伝わり、冬は窓付近がひんやりして足元から冷えやすくなります。

アルミ製サッシも熱を通しやすいため、室内の暖かさが逃げやすく、部屋全体の体感温度を下げる原因になります。

③気密性が低いため外より家が寒くなる

家の気密性が低いと、すき間から外気が入り込み、室内の暖かい空気が逃げてしまいます。

とくに玄関や窓まわり、配管の通る部分、外壁側のコンセントまわりなどは、わずかなすき間でも冷気のとおり道となり、体感温度を大きく下げる原因になります。

仕上げの精度が低いとすき間が発生し、外より家の中が寒く感じられることも珍しくありません。

気密性が低いと、たとえ新築であっても暖房が効きにくく、止めるとすぐ冷えてしまいます。

④仕切りが多く温度のムラが出る

部屋の仕切りが多い間取りは、家の中に温度のムラをつくり、寒さを感じる原因のひとつです。

とくに廊下やドアで区切られた空間には暖房の熱が届きにくく、どうしても冷え込んでしまいます。

結果として、リビングは暖房が効いていて快適でも隣の部屋や廊下は寒く、移動のたびに体感温度が変わります。

温度のムラは古い家だけでなく新築でも起こり得るため、設計段階での配慮が大切です。

⑤24時間換気システムの影響

24時間換気システムは、建材などから発生する化学物質を排出し、新鮮な空気を取り込む目的で、新築住宅への設置が義務付けられている設備です。

シックハウス症候群に加え、カビや結露を防ぐ役割もあるため、暮らしに欠かせません。

ただし、冬は冷たい外気を取り込む影響で室温が下がる一因になることもあります。

とくに設置場所や家全体の気密性が不十分だと、冷気が直接生活空間に広がりやすく、暖房をつけても温かさが保ちにくくなります。

注文住宅で新築を建てるなら|後悔を防ぐ寒さ対策

新築で快適な冬を過ごすには、間取りやデザインだけでなく、断熱性や気密性を意識した家づくりが欠かせません。

建ててからでは改善が難しく、計画段階から寒さ対策を盛り込むことが重要です。

ここでは、後悔を防ぐために押さえておきたい4つのポイントを紹介します。

地域の気候に合った断熱材を選ぶ

断熱材を選ぶ際は、地域の気候に合わせて性能や特徴の見極めが重要です。

たとえば寒さが厳しい地域では、高性能グラスウールや現場発泡のウレタンフォームなど、断熱性に優れた素材が適しています。

一方、温暖な地域では、コストと性能のバランスが取れた断熱材を選ぶことで、無駄のない快適な住環境を実現できます。

新築時に断熱材の質や厚みを妥協してしまうと、あとから改善するのが難しく、寒さや光熱費の負担につながるため、慎重な計画が大切です。

断熱性の高い窓・サッシを選ぶ

冬の暖かさを保つには、外の冷気を遮り、室内の熱も逃がしにくくする窓まわりの性能向上が欠かせません。

その中でも、複層ガラスは魔法瓶のように中の温度を保ち、一枚ガラスに比べて外気の影響を受けにくく、結露も抑えやすいのが特徴です。

後から断熱性を高める交換をおこなう場合は、窓枠全体のリフォームが必要になる可能性が高く、1カ所あたり数十万円かかることもあります。

後悔を防ぐためにも、断熱性の高い窓やサッシの導入が光熱費やメンテナンス費用を抑える近道です。

ショールームの見学は冬に行く

住宅展示場やショールームの見学は、冬に行くと断熱性や暖房効率を体感しやすくなります。

室内の暖かさや窓付近の冷たさ、廊下や水まわりの温度差など、ホームページやパンフレットではわからないポイントを直接確認できます。

さらにリビングだけでなく、玄関やトイレ、収納など家中をくまなく見て歩くのがおすすめです。

外壁側の収納は冬に開けると中の棚板や食器がひんやりしていることもあり、断熱性のチェックに役立つ現象のひとつです。

高気密住宅が得意な施工店を選ぶ

室温を安定させるには、すき間からの熱の出入りを防ぐ気密性が欠かせません。

見えない部分こそ差が出やすく、丁寧な施工と豊富な経験を持つ業者を選ばなければ、思わぬ寒さにつながるケースもあります。

そのため、見積もりや打ち合わせの際は、気密測定の有無や過去のデータを確認しておくと安心です。

断熱や気密の性能を軽視すると、暖房効率が落ちて光熱費が増えるなど、結果的にコストがかさむ原因にもなります。

寒さ対策を新築に取り入れる5つのメリット

冬の快適さだけでなく、家の寿命や日々の暮らしやすさが向上する点が、寒さ対策を新築時に取り入れるメリットです。

さらに、断熱性や気密性を高めれば、光熱費の削減や結露の抑制など、さまざまな効果が長く続きます。

ここでは、新築で寒さ対策をおこなうことで得られる5つの主な利点を紹介します。

結露を抑え掃除が楽になる

新築の寒さ対策は、結露を防ぎ掃除が楽になる点も大きなメリットです。

断熱性の高い家は壁や窓の表面温度が下がりにくく、結露が発生しにくい環境になります。

さらに、湿気を抑えることでカビやダニの繁殖も予防可能です。

そのため、新築時から寒さ対策を講じると窓周りや壁の汚れ・カビ掃除の頻度が減り、日々の手入れがぐっと楽になります。

光熱費が抑えられる

しっかり寒さ対策を施した住宅は、月々の光熱費を大幅に抑えることが可能です。

冬や夏の光熱費はじわじわと家計を圧迫し、毎月は小さな負担でも、積み重なれば大きな出費になります。

さらに、使う電気やガスの量が減れば、CO₂排出も抑えられ、地球にもやさしい快適な暮らしにつながります。

新築時に寒さ対策を取り入れると、快適さと経済性の両方を手に入れる近道です。

間取りの自由度が増す

断熱性や気密性を高めると、家全体の温度差が少なくなり、部屋を細かく仕切って暖かさを保つ必要がなくなります。

そのため、従来は寒くなりがちだった玄関や廊下も、書斎や読書コーナーなどのちょっとしたスペースとして有効活用が可能です。

新築時から寒さ対策をおこなえば、デザイン性と快適性を両立でき、将来のリフォームや間取り変更の幅も広がります。

空気がきれいになり家族の健康を守る

寒さ対策で断熱性や気密性を高めると、外気の汚れや花粉、ほこり、PM2.5などが室内に入りにくくなります。

さらに、計画換気と組み合わせると、湿度を適切に保ちつつ、新鮮な空気を室内に取り込むことが可能です。

とくにお子さまやご高齢の方がいるご家庭では、ぜんそくやアレルギー症状の予防につながり、安心して暮らせる環境づくりに役立ちます。

資産価値が下がりにくい

寒さ対策を取り入れた住宅は、省エネ性能が高く、資産価値が下がりにくくなります。

近年は国の省エネ基準が強化されており、断熱性や気密性は住宅評価の重要な指標となっています。

さらに光熱費を抑えられ、健康面にも配慮されていることから、買い手にとっても魅力のある住まいです。

新築時にしっかり性能を確保しておけば、将来的に売却や賃貸でも有利に働きます。

寒さ対策をしない場合に起こる4つのデメリット

新築でも寒さ対策を怠ると、光熱費や健康面、家の寿命にまで影響が出てしまいます。

見た目や間取りだけで選んでしまい、入居後に思わぬ出費や不便さに悩むケースも少なくありません。

ここからは、寒さ対策をしないことで起こる具体的なデメリットを4つ解説します。

暖房費が家計を圧迫する

断熱性や気密性が低い家は、暖房を強くしても室温が上がりにくく、止めるとすぐ冷えてしまいます。

そのため長時間暖房がつけっぱなしになり、光熱費がかさむ点がデメリットです。

冬の暖房費はじわじわと家計を圧迫し、年間で見ると大きな負担となります。

結露やカビが発生しやすく家の寿命が縮む

寒さ対策が不十分な家では、冬に窓や壁の表面温度が下がり、結露が発生しやすくなる点がデメリットです。

結露が続くとカビやダニの原因になり、健康を害するだけでなく、住宅の柱や壁の内部を腐らせる恐れがあります。

内部の劣化は気づきにくく、進行すると修繕に大きな費用がかかるケースも珍しくありません。

新築時から断熱性と気密性を確保しておけば、結露のリスクを減らし、家の寿命を長く保てます。

喘息やヒートショックなど健康被害の可能性

部屋ごとの温度差が大きい家では、ヒートショックなど深刻な健康被害につながるおそれがあるため、注意が必要です。

とくに冬の浴室や脱衣所、トイレなど急に寒くなる場所では、血圧や脈拍が急変し、ヒートショックの危険があります。

また、結露や湿気によるカビやダニの繁殖は、ぜんそくやアレルギー症状を悪化させる要因です。

新築時から寒さ対策を取り入れることで、こうした健康被害のリスクを大幅に減らせます。

売却時に資産価値が下がる

断熱性や気密性が低い家は、見た目がきれいでも快適さに欠けるため、売却時の評価が下がりやすくなります。

光熱費がかかる家や、結露・カビの心配がある家は、購入希望者から敬遠されがちです。

資産価値を守るには、新築時にしっかりとした寒さ対策をすることをおすすめします。

デザインと快適性を両立|断熱住宅の施工事例3選

ここからは、クレアカーサが実際に手掛けた施工事例を紹介します。

ご家族構成やライフスタイル別に寒さ対策を3例まとめましたので、ぜひ参考にしてください。

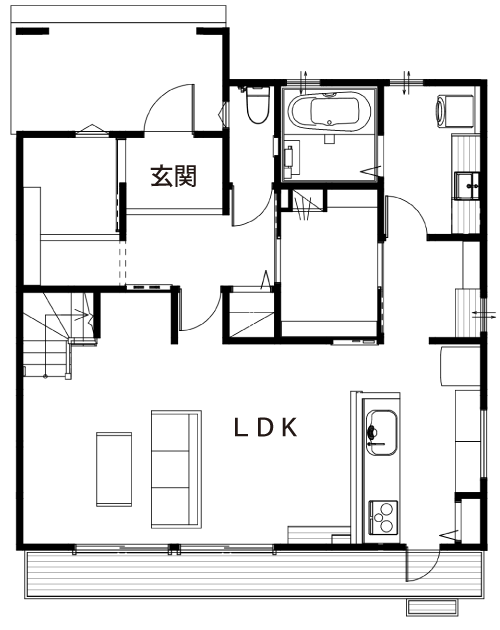

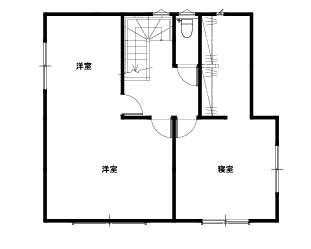

①床下冷暖房で叶えた開放的な吹き抜けの家

1階間取り図

2階間取り図

白を基調とした明るい南欧風の外観が目を引く、LDKに大きな吹き抜けを設けた住まいです。

足元から家全体を優しく暖める床下冷暖房システムを採用し、冬でも寒さを感じさせない快適な室温を保ちます。

吹き抜けの高窓から光が差し込む空間にはシーリングファンを設置し、暖かい空気を効率よく循環させて温度ムラを解消しています。

高い住宅性能を基盤にすることで、寒さの心配なく憧れの吹き抜けを取り入れた、デザインと快適性を両立した暮らしを実現しました。

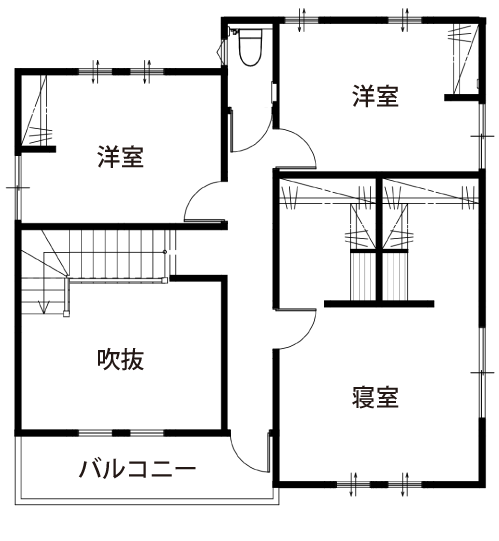

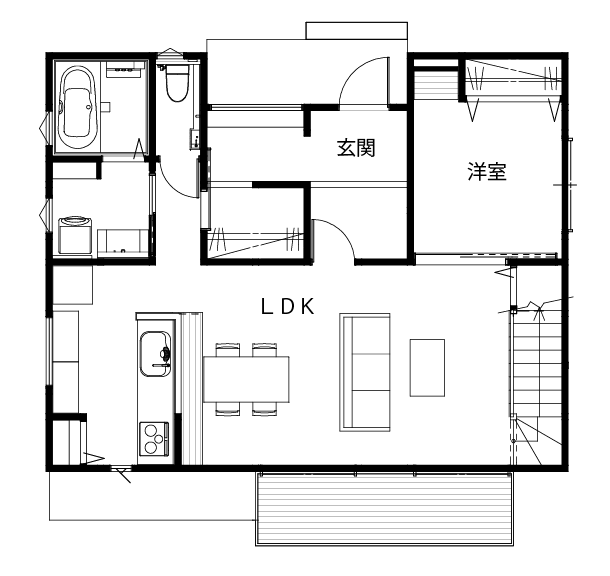

②ZEH仕様で叶えた二世帯が快適に暮らす家

1階間取り図

2階間取り図

落ち着いたブラックの外壁がモダンな印象を与える、二世帯での暮らしを想定したZEH住宅です。

国が定める省エネ基準をクリアしたZEH仕様の高い断熱性と気密性で、家全体の保温性を高め、光熱費を抑えながら快適な室温を保ちます。

とくに同居するご両親の身体への負担を考え、部屋ごとの温度差が少ない床下冷暖房を採用し、ヒートショックのリスクを軽減しました。

将来を見据えた確かな住宅性能により、寒い季節も家族全員が安心して過ごせる、経済的で健康的な暮らしを実現しています。

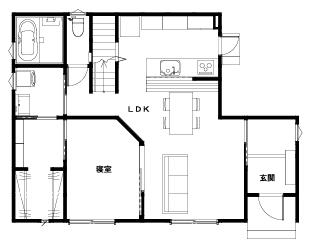

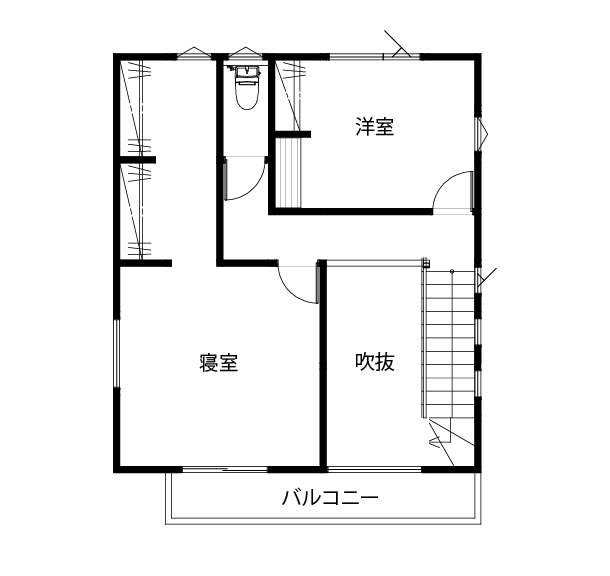

③断熱・気密性能とデザイン性を両立したモノトーンの家

1階間取り図

2階間取り図

グレーとブラックで統一されたキューブ型の外観が、洗練された印象を放つZEH仕様の住まいです。

大きな吹き抜けと高窓により明るさを確保しつつ、高い断熱・気密性で暖かさも両立しています。

床下冷暖房システムが家全体を均一な温度に保つため、リビング階段や吹き抜けがあっても寒さを感じさせません。

省エネ性能を高めることで、光熱費を気にせずデザイン性の高い間取りを楽しめる、理想の住まいを形にしました。

入居後でもできる寒い家の改善策

新築なのに寒いと感じる場合でも、入居後にできる改善策があります。

大掛かりなリフォームをおこなわなくても、工夫次第で室内の快適性を高めることが可能です。

ここからは、手軽な方法から施工会社への相談まで、具体的な寒さ対策を紹介します。

シーリングファンで空気を循環させる

暖かい空気は天井付近にたまりやすい特徴があり、床付近は冷えがちです。

天井に設置したシーリングファンを回すことで、たまった暖気を下に送り、部屋全体の温度を均一に維持できます。

冬は羽根の角度を利用して反時計回りに回すと、天井の暖かい空気をやさしく下ろすため、体感温度を下げずに暖房効率を高めます。

電気代も比較的安く、戸建てはもちろん新築マンションでも取り入れやすい寒さ対策のひとつです。

厚手のカーテンや断熱シートで窓から熱を逃がさない

冬の室温低下は、厚手のカーテンや断熱シートを使うと、ガラス面から伝わる冷気を遮り、暖房の効率を高められます。

カーテンは、厚手で床まで届く丈を選ぶと、足元の冷えを防ぐのに効果的です。

断熱シートはホームセンターや100円ショップなどで手軽に入手できるうえ、窓ガラスに貼るだけで効果を発揮します。

新築から10年以内ならクレーム対応が可能な場合がある

新築住宅で寒さを感じる原因が、断熱材の施工不良やサッシまわりのすき間だった場合、無償または一部負担で補修してもらえるケースがあります。

住宅事業者は「住宅瑕疵担保履行法」により、引き渡しから10年以内の構造や防水の欠陥について、修理・保証の義務を負っています。

気になる症状がある場合は、早めに施工業者や販売会社に相談すると安心です。

参照: 一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会_住宅瑕疵担保履行法とは

マンションの場合は窓や玄関ドアの断熱を強化

マンションは構造上、壁や天井よりも窓や玄関ドアなどの開口部から熱が出入りしやすく、寒さの原因となります。

窓は内窓(二重窓)の設置や断熱ガラスへの交換が有効で、玄関ドアも断熱仕様に交換できる場合があります。

ただし、共用部分にあたる設備は管理規約で制限されることが多く、工事には管理組合の許可が必要です。

新築であっても寒さが気になる場合は、まず管理規約を確認し、施工業者や管理組合に相談してください。

千葉・茨城で冬も快適な家づくりをお考えならクレアカーサへ相談を

寒い冬はもちろん、一年中快適な生活を実現させるには、経験と実績が豊富な工務店選びが欠かせません。

茨城や千葉で、地域の特性やライフスタイルにあわせた家づくりを検討されている方は、クレアカーサにご相談ください。

一年中快適に過ごせる家づくりを提案します。

クレアカーサが、「ウチ+ソト+ニワ」のトータルデザインをコンセプトに、理想のマイホームづくりをお手伝いいたします。

オンライン無料相談やショールームでは、家づくりのプロが土地選びや資金計画、間取りの疑問・その他住まいに関するお悩みをうかがいますので、ぜひお気軽にご利用ください。