太陽光発電が普及しない理由・解決方法|デメリットと対策

政府は2025年のカーボンニュートラル実現に向けて、住宅用太陽光発電システムの導入を推進しています。

ところが、想定通りに普及率が上がっているとは言い切れないのが現状です。

「普及しない理由を知りたい」「自宅に太陽光発電を導入しようか迷っている」という方も多いでしょう。

そこで、住宅用太陽光発電の普及率に関する現状や、メリットとデメリット・解決方法、太陽光発電を「やめた方がいい」家のチェックポイントを紹介します。

ご自宅の新築を検討している方や省エネ住宅に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

コラムのポイント

- ●住宅用太陽光発電の普及が進まない背景には、太陽光発電のデメリットが関係しています。

- ●ご自宅へ太陽光発電を導入する場合は、建築条件が適しているかどうかチェックする必要があります。

- ●太陽光発電を後悔しないためには、豊富な知識と施工実績のある建築会社へ相談することが重要です。

- ●クレアカーサは、千葉県・茨城県で「敷地の条件」「予算の条件」「家族の条件」全てを実現できる快適&省エネな家づくりを行っています。

目次

【最新】日本における住宅用太陽光発電の普及率

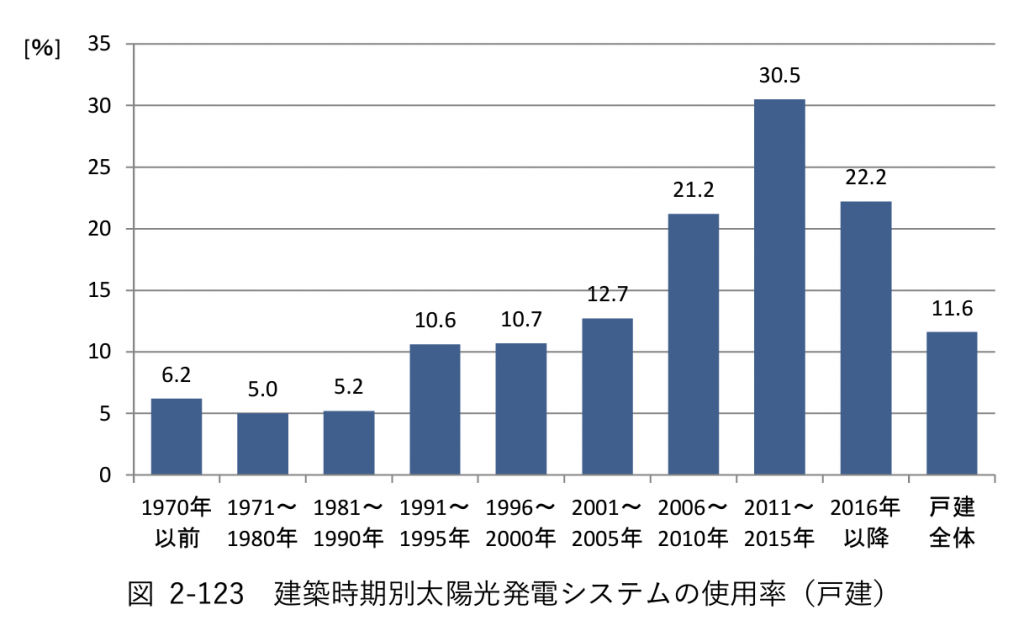

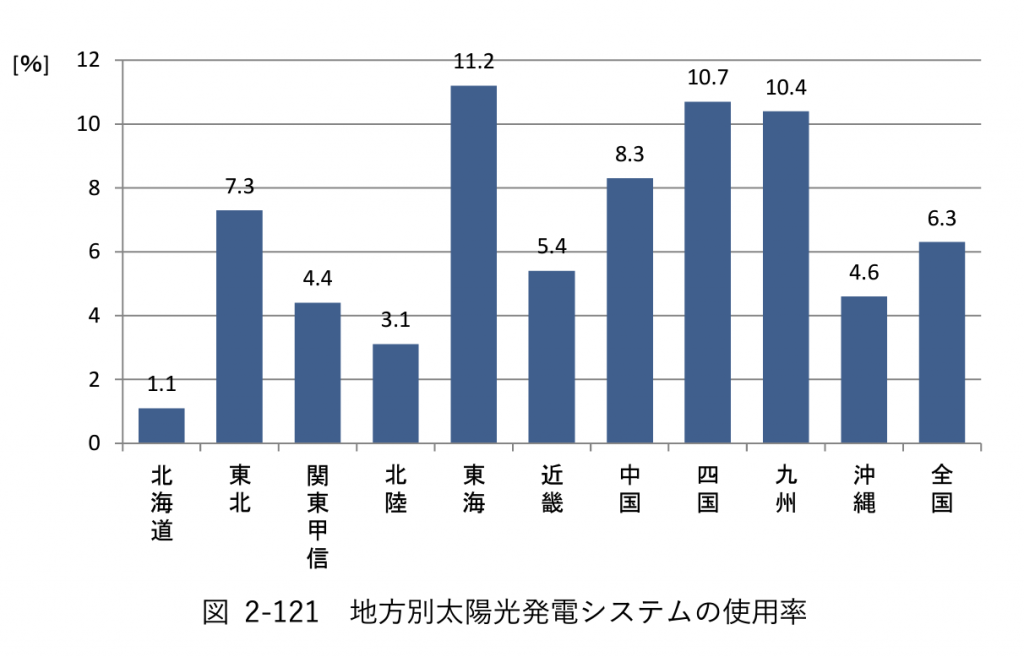

戸建住宅への普及率は、国土交通省が公表している最新確定情報で「11.6%」、集合住宅も含めた住宅全体では「6.3%」が現状です。(参考:環境省|令和3年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査 資料編(確報値))

令和2年度の同調査によると、戸建住宅への普及率は「12.3%」だったので、微減したことが分かります。

JPEA(一般社団法人太陽光発電協会)のデータによると、住宅用太陽光発電の導入件数は、2017〜2021年で「平均14.5万件」にも及びます。

一見、件数だけ見ると、速いスピードで普及が進んでいるように感じますが、住宅用太陽光発電導入が一気に進んだ2012〜2013年の「平均27.2万件」と比較すると、およそ半数程度にとどまっています。(参考:一般社団法人太陽光発電協会|太陽光発電の現状と自立化・主力化に向けた課題)

2021年に閣議決定された「エネルギー基本計画」では、「2030年までに新築戸建住宅の約6割に太陽光発電システムを導入する」ことを目標として掲げています。

また、東京都や京都府など、一部の自治体では住宅用太陽光発電設置を義務化する条例を既に制定しているため、今後導入件数が増えることは想像に難くありません。

ただし、義務化がスタートするのはまだ先(東京都は2025年4月から)で、既存住宅や太陽光発電に適さない住宅は義務化対象外です。

住宅用太陽光発電の普及が進まない背景には、昨今の新築住宅着工戸数減少だけではなく、太陽光発電に対して“ネガティブなイメージ”を抱く人が多いことも考えられます。

【太陽光発電が普及しない理由で見る】デメリットと対策|設置費用を無料にする方法

住宅用太陽光発電の普及率は、政府の掲げている目標へはまだまだ遠く及ばないのが現状です。

では、住宅用太陽光発電が普及しない理由から分かるデメリットと、その解決方法を解説します。

- ●設置費用(導入費用)が高い

- ●メンテナンス費用がかかる

- ●投資費用を回収できるか心配

- ●パネルには蓄電機能がなく夜間利用できない

- ●天候・周辺環境の影響を受けやすい

- ●反射光による近所トラブルが心配

- ●太陽光パネルの荷重がかかるため、より一層構造強化が必要

設置費用(導入費用)が高い

最も多くの方が懸念されるのが、設置費用です。

国土交通省の資料によると、太陽光発電システム1kWあたりの導入費用は「平均約28万円」で、戸建ての平均設置容量4.5kWに換算すると、およそ「126万円」となります。(参考:一般社団法人 環境共生住宅推進協議会|戸建住宅の太陽光発電システム設置に関するQ&A)

「これだけの費用をかけるなら他の費用に充てたい」という方も多く、導入を断念するケースも少なくありません。

太陽光発電の設置費用負担を“実質ゼロ”にする方法として、「オンサイトPPA方式」や「リース方式」という選択肢もあります。

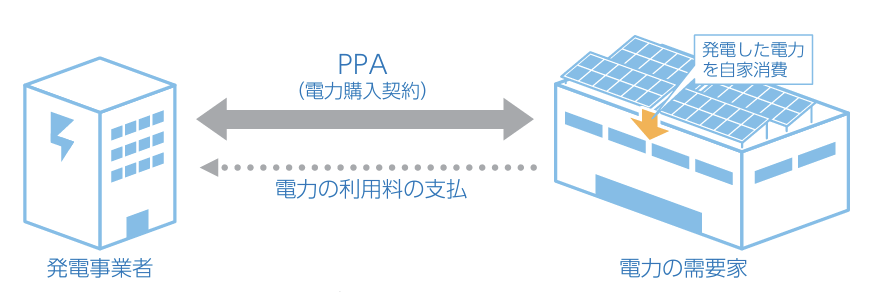

「オンサイトPPA方式」とは「第三者所有モデル」と呼ばれることもあり、発電事業者が、電力を使う家の屋根に太陽光発電設備を設置・所有する方法です。

プランによっては維持管理費用まで発電事業者が負担するものもあります。

当初は工場などの大規模施設が中心でしたが、近年は住宅用プランも増えています。

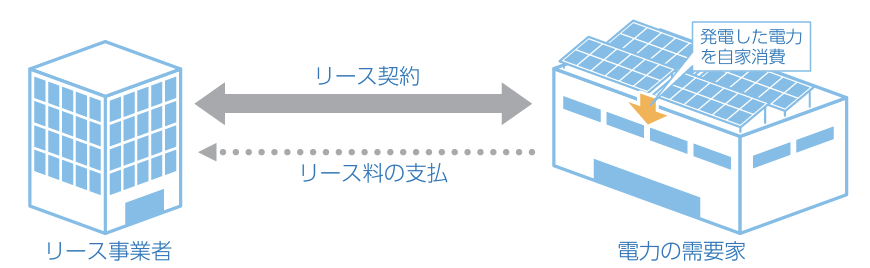

「リース方式」は、太陽光発電システムのリース料金を月々リース事業者に支払う方法で、多額の初期投資費用を分割できるようなイメージです。

| 通常の自己所有方式 | 太陽光発電設備の所有:家の所有者 初期費用:自己負担 利用料:なし メンテナンス費用:自己負担 余剰電力の売電収入:あり 自家消費分の電気料金:なし |

| オンサイトPPA方式 | 太陽光発電設備の所有:PPA事業者 初期費用:PPA事業者 利用料:なし メンテナンス費用:PPA事業者 余剰電力の売電収入:なし 自家消費分の電気料金:あり(ただし、通常より格安) |

| リース方式 | 太陽光発電設備の所有:リース事業者 初期費用:リース事業者 利用料:月々のリース料 メンテナンス費用:リース事業者 余剰電力の売電収入:あり 自家消費分の電気料金:なし |

メンテナンス費用がかかる

以前まで、住宅用太陽光発電のメンテナンスは任意とされてきましたが、2017年に改正されたFIT法によって、10kW未満の場合でも定期点検が義務化されました。

そのため、最低でも4年に一度、1〜2万円程度の点検費用がかかります。

そのほか、発電量を維持するためのパネル清掃や部品交換なども想定しておく必要があります。

太陽光発電のメンテナンス手間や費用負担をなくしたい方にも、「オンサイトPPA方式」や「リース方式」はおすすめです。

維持管理点検や部品交換などを自己負担する必要がありません。

投資費用を回収できるか心配

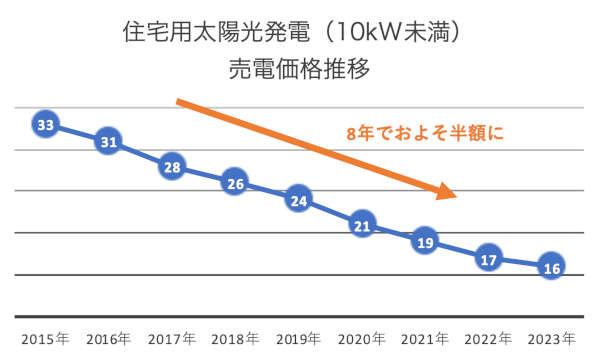

余剰電力を売って投資費用を回収したいという方もいますが、売電価格は年々下がっているのが現状です。

環境省の調査によると、2023年の年間売電収入平均額は「10.7万円」なので、住宅用太陽光発電にかかった投資費用を回収するまで、早くても10〜15年程度かかるということです。(参考:環境省|令和3年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査 資料編(確報値))

売電価格が低下している現状を踏まえると、さらに回収できるまでの年数が長引くことも想定できます。

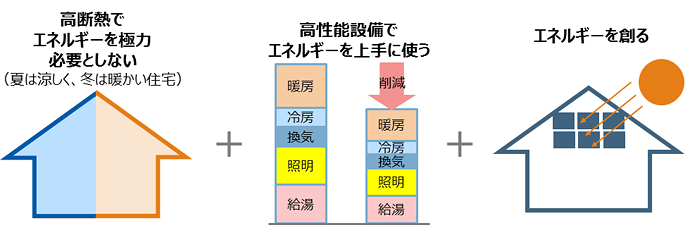

太陽光発電の導入だけではなく、「住宅の高断熱仕様+省エネ設備機器の採用」と組み合わせたZEH(ネットゼロ・エネルギー・ハウス)を検討しましょう。

買電力料が高騰しているため、消費電力を最小限に抑えて出来るだけ自家利用割合を高めることで、投資回収期間を短縮できる可能性があります。

蓄電機能がなく夜間利用できない

太陽光発電システムはあくまでも発電するための設備であり、蓄電はできません。

そのため、夜間時や雨天時には買電力に頼らざる必要があります。

不在時に発電した電力を溜め込んで置けない点もデメリットと言えるでしょう。

家庭用蓄電池やV2Hと組み合わせて無駄なく発電力を自家利用するプランもおすすめです。

電気を使わない時に溜め込み、それを夜間や雨天時だけではなく、災害時にも活用できます。

ただし、家庭用蓄電池もV2Hも導入には「80〜200万円」程度かかるため、その必要性はじっくり検討しましょう。

天候・周辺環境の影響を受けやすい

国は全国全ての地域で住宅用太陽光発電の導入を進めていますが、雨天・曇天の多い地域では、どうしても思うような発電量を確保できない可能性もあります。

また、住宅密集地など、屋根が隣家の影に入る時間が長い場所も、発電効率が悪くなってしまいます。

実際に、曇天率の高い北陸や、積雪量の多い北海道、高い建物の多い関東では、住宅用太陽光発電の普及率が伸び悩んでいるのが現状です。

住宅用太陽光発電を採用する際は、地域特性や周辺環境を十分確認した上で決断しましょう。

知識豊富な建築会社や、太陽光パネルメーカーに発電シミュレーションを出してもらうのもおすすめです。

反射光による近所トラブルが心配

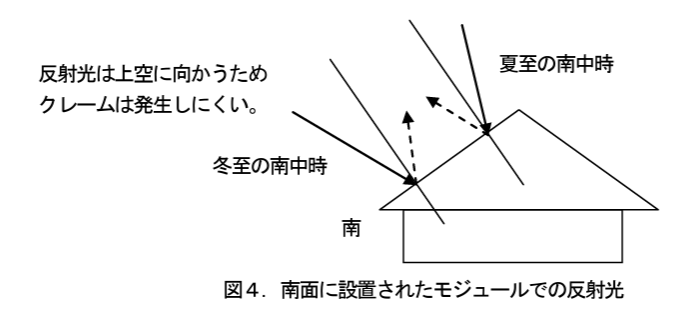

太陽光パネルに日光が反射して、近隣の家に迷惑をかけるリスクもゼロではありません。

「光害」とも呼ばれ、昨今トラブルになる事例が増えています。

「窓から差す反射光が眩しい」「窓辺が暑い」など、ご自身が気付かないうちにご近所の方に迷惑をかけてしまうかもしれないのです。

反射光トラブルが起きやすいのは、太陽光パネルを屋根の東西面・北面に設置した場合が多いため、設置場所はできるだけ南面を選びましょう。

南面へ設置した場合が最も発電効率も良いため、建築会社もまず南面への設置から検討します。

太陽光パネルの荷重がかかるため、より一層構造強化が必要

太陽光パネルの重さはメーカーによって多少異なりますが、「15〜18kg/枚」が一般的です。

住宅用太陽光発電の平均容量4.5kWをまかなうためには、20枚程のパネルが必要なので、「300〜360kg」もの荷重が住宅に加わるということになります。

「一点に荷重がかかる訳ではないので心配ない」「既存住宅へ太陽光発電システムを導入しても建築確認申請がいらないから問題ない」という情報も見かけますが、一概にそうとは言い切れません。

屋根が重くなるほど建物の重心が高くなり、横揺れが助長されやすくなるからです。

また、建築基準法施行令第46条第4項を見ると、重い屋根と軽い屋根とでは必要な壁量が異なります。

太陽光パネルを屋根に乗せる場合は、それなりの構造強化が欠かせません。

耐震に加えて「制振技術」も取り入れた構造設計のできる建築会社へ相談しましょう。

クレアカーサでは、“災害に強い家”をコンセプトに、耐震+制振設計に加えて、停電時への備えや防犯面にまで配慮したデザイン住宅を数多く手がけています。

太陽光発電にはメリットもたくさん

ここまで太陽光発電の普及を妨げているデメリットについてお話ししましたが、本来は自然エネルギーを活用した環境配慮型発電設備です。

住宅に取り入れることで、以下のようなメリットを得られます。

- ●化石燃料を大量に消費し、多くのCO2を排出する火力発電などに依存しない=「環境にやさしい」

- ●買電力の価格が高騰している昨今において、電気代を節約できる=「家計にやさしい」

- ●蓄電池・V2H(電気自動車EV)と組み合わせると停電時や災害時にも日常生活を継続できる=「災害に強い」

このように、太陽光発電はその特性を発揮できる環境下において、住まいの質や快適性を上げるために効果的な設備と言えるでしょう。

ただし、太陽光発電を「やった方がいい家」「やらない方がいい家」があるため、それらを正しく判断する必要があります。

太陽光発電を「やった方がいい・やめた方がいい」家の判断ポイント

「結局、太陽光発電を導入すべきかやめた方がいいのか判断できない」という方のために、チェックポイントを紹介します。

・全国で晴天率の高い「茨城・神奈川・山梨・東京・埼玉」など関東甲信越地域に住む予定の方

・隣家との間にゆとりがあり、一日中屋根の日当たりがいい家

・消費電力量が多く、月々の電気代でお悩みの方

・オール電化にしたい方

・電気自動車(EV)に乗っている家、もしくはこれから購入する方

・環境に配慮した住宅を目指したい方

・災害時にもできるだけ日常生活を継続したい方

・晴天率の低い地域に住む予定の方

・住宅密集地など、隣家との距離が狭い場所や、高い建物に囲まれた場所に家を建てる方

・日頃よりあまり家電製品や電気自動車を使わず、消費電力量が少ない方

これらはあくまでもチェックポイントの一例です。

太陽光発電を導入するかどうか決めかねている方は、専門知識・施工実績が豊富な建築会社へ相談しましょう。

太陽光発電のある家はZEHの施工実績が豊富な会社がおすすめ

ZEH(ネットゼロ・エネルギー・ハウス)とは、「エネルギーの収支を±ゼロ以下にできる家」を指します。

家庭内で消費するエネルギーを最小限に抑えるための高い断熱性・高性能設備機器と、直利用電力エネルギーを作り出す太陽光発電を備えていることが条件です。

情報公開について)

クレアカーサでは、今まで数多くのZEH住宅を手がけてきました。

光熱費削減を目的に太陽光発電を導入したい方は、ぜひ一度私たちまでご相談ください。

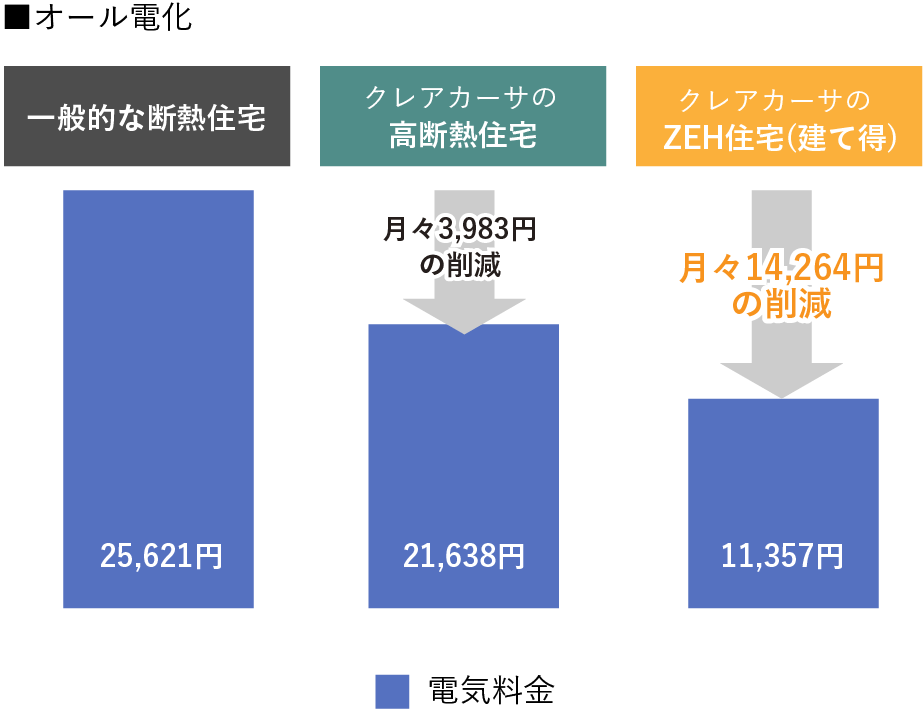

クレアカーサのZEH住宅は、オール電化の場合、35年間で最大「599万円」もの光熱費削減が実現できる可能性があります。

①クレアカーサは高い住宅性能と省エネ住宅の普及などに対して評価を受け、「ハウス・オブ・ザ ・イヤー・イン・エナジー」において 3年連続優秀賞をダブル受賞、「省エネ住宅優良企業賞」も受賞しました。

②ZEHビルダー評価制度において最高ランクの6つ星に認定されました。(全国ZEHビルダー5,491社のうち、6つ星を取得したのはわずか557社のみ)

③2016年4月からスタートしたBELS省エネ表示制度において、クレアカーサのZEH仕様は星5つ「★★★★★」と最高ランクです。

あらかじめご了承ください。

茨城・千葉で高性能住宅を建てたい方はクレアカーサへ相談を

「災害に強い家」「省エネ性の高い家」「快適に過ごせる家」を建てたい方は、まずクレアカーサにご相談ください。

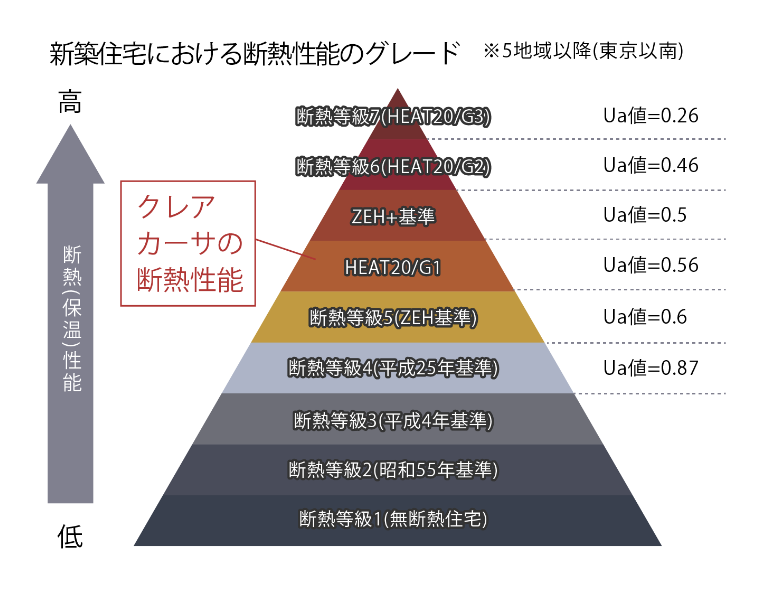

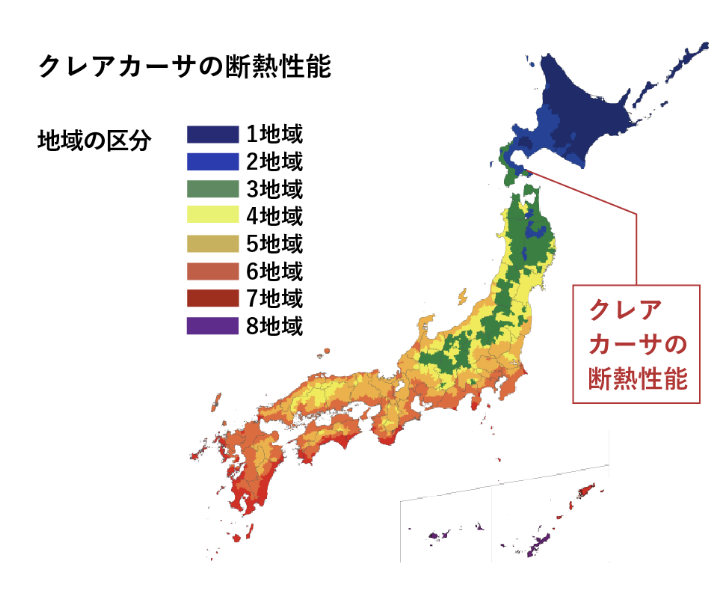

クレアカーサの住宅は、標準仕様で断熱性(UA値)が「ZEH」相当、エリアでは函館クラスの断熱性能を有しています。※間取り等により誤差があります。

地震に対する備えとして、建物を支える「基礎・ベタ基礎配筋・ひのき土台・軸組み+パネル工法・格子剛床構造」にもこだわっています。

さらに、オプションで「制振システム」や「床下用エアコン+全熱交換型換気システムを連動させた全館空調システム」をご用意しております。

茨城・千葉でおしゃれな家の新築を検討中の方は、施工実績が豊富なクレアカーサへご相談ください。

クレアカーサが、「ウチ+ソト+ニワ」のトータルデザインをコンセプトに、理想のマイホームづくりをお手伝いいたします。

オンライン無料相談やショールームでは、家づくりのプロが土地選びや資金計画、間取りの疑問・その他住まいに関するお悩みをうかがいますので、ぜひお気軽にご利用ください。

あらかじめご了承ください。