2025年・子育てグリーン住宅支援事業|条件と確実にもらうためのポイント、よくある質問を解説

2024年11月22日に令和7年度予算案が採択され、2024年に引き続き2025年も住宅の新築・リフォームに関する補助金の実施が決定しました。

それが「子育てグリーン住宅支援事業」です。

今回は「子育てグリーン住宅支援事業」の概要や補助金額から、申請前に知っておいていただきたいポイントを詳しく紹介します。

補助金と併用できる減税制度や確定申告についてもお話ししますので、マイホーム計画を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。

コラムのポイント

● 「子育てグリーン住宅支援事業」は住宅の省エネ化・断熱化を促進し、カーボンニュートラルを実現に近づけることが目的です。

● 「子育てグリーン住宅支援事業」の利用を検討している方は申請前にポイントや注意点を押さえておきましょう。

● クレアカーサは千葉県でスタイリッシュ&高性能な省エネ住宅を数多く手がけています。

子育てグリーン住宅支援事業とは|概要・対象条件・補助金額

子育てグリーン住宅支援事業は住宅の省エネ化を促進して2030年のカーボンニュートラルな社会を実現するために発足した補助事業です。

新築住宅・既存住宅の断熱性や省エネ性向上にかかる費用を補助金によってサポートし、高性能住宅を増やすことを目的としています。

補助の対象となる工事期間

子育てグリーン住宅支援事業の対象工事期間は「申請開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月末まで」です。

経済対策閣議決定日(2024年11月22日)以降に、住宅新築における基礎工事より後の工程に着手していることが条件です。

対象工事期間は“遅くとも”2025年12月末までとされています。

申請額が予算に達した時点で申請受付は終了となるため、補助金を確実にもらいたい方は早めにスケジュールを進めましょう。

新築住宅の条件と補助金額

子育てグリーン住宅支援事業で新築住宅に含まれるのは、「注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅」です。

対象となる条件は住戸(居住用部分)の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。

また以下の住宅は、原則対象外とされます。

① 「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅

② 「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)」に立地する住宅

③ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡以上の開発によるもので、市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅

④ 「市街化調整区域」かつ「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)」に該当する区域に立地する住宅

特に重要となるのが「申請者(世帯)に応じた省エネ性能を持つ住宅である」という点です。

申請者の年齢やお子様の有無によって、求められる住宅の省エネグレードは異なります。

全ての世帯▶︎「GX志向型住宅」のみ対象

子育て世帯※・若者夫婦世帯▶︎「長期優良住宅・ZEH水準住宅」も対象

※子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯

※若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

2024年に実施された子育てエコホーム支援事業との違いは補助対象に「GX志向型住宅」が加わった点です。

新築住宅における対象世帯を子育て世帯・若者夫婦世帯のみに限定しない代わりに、グリーン子育て住宅支援事業ではGX志向型住宅よりも省エネグレードの低い長期優良住宅・ZEH水準住宅まで対象が拡充されます。

GX志向型住宅とは、GX(グリーントランスフォーメーション=温室効果ガス排出量削減を目的とした取り組み)を採用した最高グレードの省エネ住宅で、長期優良住宅やZEH水準住宅よりも高い水準の省エネ性を求められます。

| 住宅の種類 | 性能基準 | 補助金額 |

|---|---|---|

| GX志向型住宅 |

|

160万円/戸 |

| 長期優良住宅 |

|

100万円/戸 (既存住宅の解体撤去あり) 80万円/戸 (既存住宅の解体撤去なし) |

| ZEH水準住宅 |

|

60万円/戸 (既存住宅の解体撤去あり) 40万円/戸 (既存住宅の解体撤去なし) |

既存住宅(リフォーム)の条件と補助金額

リフォームで子育てグリーン住宅支援事業の補助金をもらう条件は、申請者の年齢やお子様の有無に関する違いはなく「どなたも一律」です。

必須工事(および同一契約の附帯工事)をすると、工事内容と範囲に応じて補助金が支給されます。

| 対象工事 | 工事の内容 |

|---|---|

| 必須工事 |

|

| 附帯工事 |

|

工事ごとに補助金額が細かく決められており、それらを合算して支給額を算出します。

必須工事のうちいくつの工事を実施するかによって、補助金の上限額が変わるので注意しましょう。

| 補助金の種類 | 補助金額 |

|---|---|

| 必須工事3つを全て実施「Sタイプ」 | 上限60万円/戸 |

| 必須工事のうち2つを実施「Aタイプ」 | 上限40万円/戸 |

「子育てグリーン住宅支援事業」申請前に知っておくべきポイント

子育てグリーン住宅支援事業は2025年の住宅関連補助金制度の中で最も注目されている事業といっても過言ではありません。

そのため、申請受付開始と共に申し込みが集中すること可能性があります。

補助金を利用してお得にマイホーム計画を実現させたい方は、事前に申請のポイントを押さえておきましょう。

期限に近づくと間に合わない可能性がある

子育てグリーン住宅支援事業の対象となる工事着手期間は2024年11月22日から既に開始しています。

申請期限に迫ると頼みたい建築会社を抑えられなかったり建築材料の納期が通常よりも長くなり工期が遅れたりするリスクも考えられます。

子育てグリーン住宅支援事業は期限を待たずに申請額が予算に達して早期終了となる可能性もあるため注意が必要です。

補助金を利用して家を新築・リフォームしたい方は早めに建築会社とプランの打ち合わせを始めましょう。

事業者登録した会社のみ申請できる

子育てグリーン住宅支援事業は申請者個人ではなく建築会社が代理申請します。

代理申請できるのは事前に事務局へ登録された事業者のみです。

対象期間に対象工事をしても、施工を登録事業者以外に頼んでいると補助金はもらえません。

建築会社を選ぶ際には子育てグリーン住宅支援事業の事業者として登録する予定があるか(登録済みか)を必ず事前に確認しましょう。

仕様を間違えると対象外になる

新築・リフォームどちらの場合も断熱工事は必須です。

ただし、断熱工事をしても省エネ性能が求められる基準に達していなければ補助金の対象外となるので注意しましょう。

高い断熱性能を持つ材料を使っても輸入品などで正確な数値データが分からない場合も要注意です。

補助金を確実に利用したい方は、補助金申請のサポート実績が豊富な建築会社へ相談しましょう。

子育てグリーン住宅支援事業においては、省エネ住宅の設計施工実績が多いかも会社選びの重要なポイントです。

本事業内容は変更される場合があります。また詳細な条件などが定められている場合もございますので、ご利用にあたっては国土交通省WEBサイトや子育てグリーン住宅支援事業・公式ページを必ずご確認ください。

補助金は工事完了後に受け取れる

補助金は正式に支給が決定し、工事が終わって事務局へ完了報告した後に事業者へ振り込まれます。

そのため、予算計画を立てる際は補助金で受け取れる金額も含めておく必要があります。

ローン融資を検討している方も補助金額を差し引かずにトータルの工事金額で審査を受けましょう。

【FAQ】子育てグリーン住宅支援事業に関するよくある質問

▶︎施工事例:海辺でサーフィンを愉しむシンプルでかっこいい平屋の家

最後に、子育てグリーン住宅支援事業の利用を検討している方から多くいただくご質問を紹介します。

Q.「他の補助金と併用できる?」

子育てグリーン住宅支援事業は同工事で国費を財源としているその他の補助金とは併用できません。

ただし、地方自治体や公共団体などが国費以外を財源としている事業と併用できたり、1軒の住宅新築でも対象となる工事内容が異なれば複数の補助金が支給されたりする可能性もあります。

気になる方は事前に各事務局へ詳細を確認しましょう。

Q.「子育てグリーン住宅支援事業と減税制度は併用できる?」

減税制度は子育てグリーン住宅支援事業と併用できます。

ただし、控除税額を算出する場合は補助金額を差し引いた状態で対象工事金額を上回っていることが条件です。(参考:住宅リフォーム推進協議会|Q&A)

子育てグリーン住宅支援事業の対象となる新築・リフォーム工事をすると、以下の制度を利用できる可能性があります。

| 制度の種類 | 概要 |

|---|---|

|

住宅ローン減税 |

住宅ローンを利用して省エネ性の高い住宅を新築(中古住宅購入)すると、一定期間毎年末のローン残高の0.7%相当額を所得税から控除 |

| 住宅ローン減税(増改築) | 10年以上の住宅ローンを利用してリフォームすると、10年間毎年末のローン残高の0.7%相当額を所得税から控除 |

| リフォームにおける所得税控除 | 省エネリフォームを含む改修工事をすると、標準工事費相当額の10%を所得税より控除 |

| リフォームにおける固定資産税軽減 |

2014年以前に新築された住宅は、省エネリフォームを含む改修工事をすると、翌年分の固定資産税の1/3を減額 |

※それぞれの制度で要件が異なりますので、詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。

子育てグリーン住宅支援事業をはじめとした補助金は予算が限られており、対象者全てが利用できる訳ではありません。

対して減税・税控除は、対象者全ての方が確定申告さえすればもれなく利用できます。

Q.「補助金をもらうと確定申告が必要って本当?」

受け取った補助金額は日本の税法上、「一時所得」に該当します。

一時所得は年間50万円まで特別控除されますが、それを超えると確定申告しなくてはいけません。(参考:国税庁|No.1490一時所得)

そのため、サラリーマンの方や所得がない方で普段確定申告をしていない方は補助金とその他の一時所得が50万円を超える場合、事前に必要な申告書類を準備しましょう。

Q.「ZEHとZEH水準住宅の違いは?」

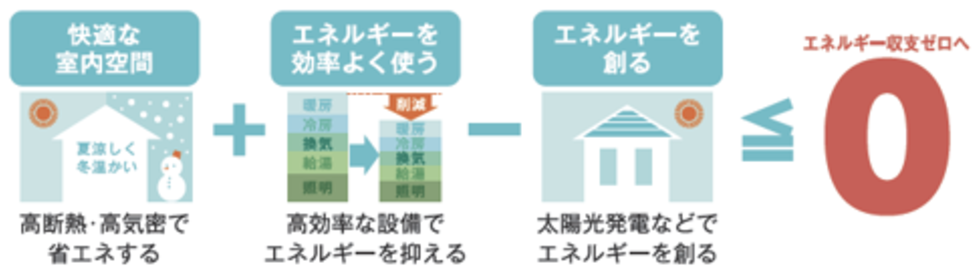

ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で、高断熱仕様や高性能設備による「省エネ」と太陽光発電などの「創エネ」によって、その家の消費エネルギー量を“正味ゼロ”にすることを目指した住宅です。

そのため、ZEHには太陽光発電システムなど再エネ設備が必須になります。

対して、ZEH水準住宅はZEHと“同等”の断熱性・気密性・省エネ性を持つ住宅を指し、必ずしも太陽光発電システムなどは必要ではありません。

Q.「GX志向型住宅には太陽光発電と蓄電池は必須?」

GX志向型住宅には、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設置が必須です。

再エネ設備によって発電した電力を踏まえて、以下の条件を満たす必要があります。

A「暖房・冷房・換気・給湯・照明による基準一次エネルギー消費量」

B「暖房・冷房・換気・給湯・照明による設計一次エネルギー消費量」

C「再エネ発電量」

再エネを含まない「一次エネルギー消費量削減率」35%以上▶︎【B /A ≦ 0.65】

再エネを含む「一次エネルギー消費量削減率」100%以上▶︎【(B -C)/A ≦ 0】

※寒冷地や都市部狭小地では一部緩和措置あり

GX志向型住宅の要件として家庭用蓄電池の設置は必須ではなく推奨設備にとどまっていますが、太陽光発電システムのメリットをより活かすためにも蓄電池の設置をおすすめします。

太陽光発電システムと蓄電池の両方を設置すると、災害時に停電しても日常生活を継続できるため、防災の観点から設置を検討する方も少なくありません。

▶︎おすすめコラム:【台風に強い木造の家】災害の種類と12の対策・工夫を徹底解説

クレアカーサではZEH(ゼロエネルギー住宅)の普及へ積極的に取り組んでおり、省エネ住宅の施工事例が多数あります。

実質0円で太陽光発電システムを導入できる「建て得プラン」も提案しておりますので、GX志向型住宅に興味がある方はぜひお気軽にご相談ください。

▶︎おすすめコラム:「ZEHは意味ない!?」後悔しないZEH住宅づくり|“成功”のポイントを解説

▶︎家づくりのヒントがいっぱい!カタログ無料プレゼントのお問い合わせ

まとめ

これからマイホームを新築する方もリフォームする方も、ぜひ子育てグリーン住宅支援事業をご活用ください。

省エネ性・断熱性の高い住宅は、快適な室内空間を保てるだけではなく、光熱費削減や地球環境保全への貢献などいくつものメリットをもたらします。

省エネ住宅に興味がある方は、施工事例が豊富でご予算やライフスタイルに合うプランを提案できる“クレアカーサ”へご相談ください。

私たちクレアカーサ(株式会社日立プロパティアンドサービス)は、千葉県茂原市にある建築会社です。

「デザインも性能もコストも諦めたくない」という方はぜひお気軽にご相談ください。

▶︎ショールームや各種イベントのご予約・お問い合わせはこちら

▶︎家づくりのヒントがいっぱい!カタログ無料プレゼントのお問い合わせはこちらから

家づくりのアイデアや施工事例をアップしています。ぜひフォローください♪