木造住宅にデメリットはある?鉄骨・鉄筋コンクリート造と迷った時のポイント

「どんな家を建てるか迷っている」「一般的な木造住宅にデメリットがないか知りたい」という方のために、木造・RC造・SRC造・S造の違いや木造住宅のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

木造住宅の耐用年数や寿命、耐震性能など多くの方からよくいただく質問にもお答えしますので、これから家づくりを始める方はぜひ最後までご覧ください。

コラムのポイント

● 木造住宅には他の構造と比べてコスト面・環境面・性能面においてメリットがあります。

● 木造住宅を建てる際はメリットに加えて、デメリットとその解決方法も併せて知っておくことが重要です。

● クレアカーサは千葉県で高断熱・高耐震かつスタイリッシュな木造住宅を数多く手がけています。

住宅の構造種別割合と木造・RC造・SRC造・S造の違い

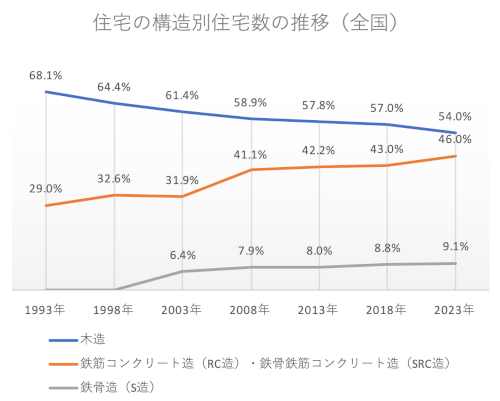

総務省の調べによると、日本における住宅の木造率は54.0%(2023年)で、1993年の68.1%から減少しているものの、過半数を占めています。(参考:総務省統計局|令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果)

総住宅戸数における木造と非木造それぞれの割合をグラフにまとめると、以下の通りです。

(総務省統計局|令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果のデータを基に弊社にて作成)

木造率が低下している理由としては、店舗や集合住宅併設型の住宅が増加している点や建築技術の進歩によってユーザーの選択肢が増えている点が挙げられます。

では、構造種別ごとに特徴の違いを紹介します。

| 【木造】 | 木造は、柱や梁などの構造材に木質建材を用いる「在来軸組工法」と、木製パネル材を組み合わせる「木枠組壁(ツーバイフォー)工法」に分かれます。 |

|

【鉄筋コンクリート(RC)造】 【鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造】 |

鉄筋を組んでそこにコンクリートを流し込み構造体を作り上げるRC造と、RC造の一部に鉄骨を組み合わせるSRC造があります。 どちらも戸建住宅へ用いられる事例はわずかで、中規模以上の建築物へ採用されるケースが通常です。 |

| 【鉄骨造】 |

柱や梁などの構造材に鉄骨を用いる構造で、鋼材の厚みが6mm以上のものを重量鉄骨、6mm未満のものを軽量鉄骨と呼ぶのが原則です。 重量鉄骨造は7階程度までしか建てられないため、主に中小規模のビルや集合住宅に採用されます。 |

平屋建てや2階建ての住宅は、主にコスト面のメリットから木造を選ぶケースが大半です。

ただし、都市部などでよく見る1階が駐車スペースでその上に2・3階がある狭小住宅などでは、1階のみ鉄骨造にするなどの混構造事例は珍しくありません。

木造住宅のメリット

一般住宅で主に木造が選ばれる理由は、メリットにあります。

他の構造より建築費用が安い

木造住宅は、RC造やSRC造、S造よりも建築費用を抑えられる点が大きなメリットです。

全国平均の建築費用を構造別に比較すると以下のようになります。

| 構造種別 | 全国平均単価 |

| 木造 |

25万円/㎡ (82.5万円/坪) |

| 鉄筋コンクリート造 |

39万円/㎡ (128.7万円/坪) |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 |

50万円/㎡ (165万円/坪) |

| 鉄骨造 |

35万円/㎡ (115.5万円/坪) |

※全て一戸建てかつ持ち家の場合

※2024年11月のデータ

建物本体にかかるコストに加えて、RC造・SRC造・S造は木造よりも建物荷重が大きいため、それを維持するために地盤改良工事の費用も割高になる可能性があるので注意しましょう。

RC造・SRC造より工期が短い

近年の木造住宅は構造部材を工場で加工して現場で組み立てるプレカットが基本です。

そのため、現場で鉄筋を組みコンクリートを流し、さらに強度が発現するまで乾燥させなくてはいけないRC造・SRC造よりも短期間で完成します。

一般的な2階建て住宅の工期を構造別に比較すると以下のようになります。

| 構造種別 | 工期目安 |

| 木造 |

4〜6ヶ月 |

|

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |

8〜10ヶ月 |

| 鉄骨造 |

4〜6ヶ月 |

※上記には着工までの期間は含まれません。

他の構造より省エネで環境に優しい

近年、林野庁を筆頭に政府が建物の木造化を推進していますが、その背景には省エネ性があります。

木造は他の構造より建築や解体にかかるエネルギー消費量と二酸化炭素排出量が少なく、環境にやさしい構造です。(参考:林野庁|木材利用の動向(1))

また、木材は炭素固定量(※)が多い建材であるため、住宅だけではなくビルなど中大規模の木造化が進んでいます。

※炭素固定量:炭素貯蔵量と表記されることもあります。植物は光合成によってCO2を有機物に変えて固定することから、地球温暖化対策として世界中で木材利用に取り組んでいます。

国産の材料にこだわれる

日本は国土の2/3を森林が占め、そのうち40%は林業を目的とした人工林です。

国内の人工林では主に建築材料として加工される杉・桧が育てられており、世界の中でも高品質な木材として知られています。

そのような良質の国産木材にこだわって家を建てられる点は、木造住宅の魅力といえます。

自治体によってはその地域で育った木材を利用することで補助金を受け取れるところもありますので、事前に制度をチェックしましょう。(例:千葉県|県産木材を使用した内装や木製品の設置に係る補助金)

断熱性が高い

木材はコンクリートや鋼材と比べて熱伝導率が低い特性を持ちます。

熱伝導率とは熱の伝わりやすさを表す値で、数字が小さいほど熱を伝えにくく断熱性が高いことを意味します。

| 材料種別 | 熱伝導率の目安(W/mK) |

| 木材 |

0.12〜0.19 |

|

コンクリート |

1.6 |

| 鋼材 |

53 |

| グラスウール断熱材 |

0.03〜0.05 |

上の表から分かる通り、木材はその他の構造部材よりも熱を通しやすい特性を持つため、熱しにくく冷めにくいということです。

▶︎おすすめコラム:

冬も夏も快適な室温はどのくらい?温度・湿度の目安と家づくりのコツを解説

調湿性が高い

木材は空気を含む小部屋で構成されていて、その部分に空気中の水分を吸収し、乾燥時にはそれを放出する調湿性を持ちます。(参考:林野庁|木材は人にやさしい)

そのため、木質建材を内装材やあらわしの梁・柱に使うと、空気中の湿度を適切な状態に保ち、窓の結露だけではなく、壁内などの内部結露を防げるのです。

結露の少ない家はカビやシロアリ、木材腐朽菌が繁殖しにくいため、長寿命化が可能となります。

S造より耐火性が強い

木材は火に燃えやすいイメージを持つ方は多いですが、木造住宅は鉄骨造よりも火災に強いとされています。

なぜなら、木造住宅の構造部(柱・梁など)は燃焼すると表面だけ炭化して内部まで燃え尽きないため、全壊するまで時間がかかるからです。

対してS(鉄骨)造の構造部に使われる鋼材は、300〜500℃の温度で急激に強度が落ち、450℃を超えると軟化し始めます。

火災時には温度が1,000℃近くまで達する可能性があることから、鉄骨造は短時間で倒壊する恐れがあるのです。

ちなみに、RC造の構造体であるコンクリートは600℃の高温で強度が半減し、1,200℃に達すると溶解し始めますが、比較的木造・S造よりも火災に強いとされています。

一定期間は節税効果が高い

店舗や集合住宅との併用住宅や自宅の一部を職場として利用する場合、木造は新築から一定期間、節税効果を圧縮できます。

なぜなら、木造はRC造・SRC造・S造よりも法定耐用年数(※)が短いためです。

※法定耐用年数:固定資産の資産価値が帳簿上から消滅するまでの期間を示し、税法で年数が定められています。物理的な耐用年数(建物寿命)とは異なりますので注意が必要です。

| 構造種別 | 工期目安 |

| 木造 |

事務所=24年 店舗・住宅=22年 |

|

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |

事務所=50年 住宅=47年 店舗=39年 |

|

鉄骨造(鋼材厚=4㎜超) |

事務所=38年 店舗・住宅=34年 |

他の構造より建築会社の選択肢が多い

住宅業界において、木造はまだまだ日本で最も普及している構造です。

そのため、他の構造と比べると専門的に設計施工を請け負う建築会社は多く、会社選びの選択肢が多い点は大きな魅力と言えます。

木造住宅のデメリットと解決方法

木造住宅には他の構造と比べて優れている点がいくつもありますが、一方で弱点がない訳ではありません。

防虫・防腐へ注意が必要

木材は湿度の高い環境にさらされて含水率(※)が上がると、蟻害(シロアリ被害)や腐朽のリスクが高まるので注意しましょう。

※含水率:木材に含まれる水分の割合

新築で用いられる木材には防腐剤や防虫剤が注入されていますが、これらの効力は10〜20年程度でなくなります。

また、薬剤の効果が持続している間でも、雨漏りや内部結露によって含水率が急激に上がると、構造体の強度が落ちる可能性も否めません。

そのため、長持ちする木造住宅を建てたい方は、定期点検やメンテナンスをしやすい間取り・構造にする必要があります。

設計施工実績が豊富で顧客満足度の高い会社を選ぶ点もポイントです。

防音性が低い

木造はS造(重量鉄骨造)やRC造・SRC造と比べると外壁の厚さが薄いため、防音性が低いとされています。

ただし、S造・RC造・SRC造は木造の1.5〜2倍程度コストがかかるため、費用対効果を踏まえて構造を選ぶことが重要です。

木造住宅でも遮音サッシや遮音ドア、壁内の遮音材などで外の騒音や室内からの音漏れを軽減する方法はあります。

気密性が低い

木造はコンクリートを流し込むRC造・SRC造と比べると気密性が低いです。

ただしコンクリートは熱伝導率が高いため、RC造・SRC造は高気密でも、別途、断熱への工夫が欠かせません。

近年は技術の進歩によって高気密木造住宅が増えているため、気密性を求めてRC造・SRC造を選ぶケースはごくわずかです。

壁・柱が多い

木造住宅は構造上取り除けない柱や耐力壁があります。

そのため、柱・壁によって設計プランが制限される可能性があるのです。

ただし、木造(在来軸組工法)はRC・SRC造よりも大開口を設けやすく、S造と比べて柱径が小さく室内で邪魔になりにくい点は強みと言えます。

耐震と制振(※)の技術を融合することによって、木造でも地震や台風に強く間取りの自由度が高いプランを実現できる点もポイントです。

※制振:耐震は建物を強固にして揺れに耐える方法なのに対して、制振は揺れの力を吸収する構造です。

▶︎おすすめコラム:

災害に強い家を実現するチェックポイント5つ|地盤・立地・住宅の構造・間取り・設備

クレアカーサは「敷地・家族・予算」の条件をお客様から細かくヒアリングし、トータル的にご要望を叶えられるプランを提案いたします。

高い耐震性・断熱性・省エネ性にこだわった家づくりに努めておりますので、「コストもデザインも品質も諦めたくない」という方は、ぜひクレアカーサまでお問い合わせください。

木造住宅に関する“よくある質問”

▶︎施工事例:ミニマム&アクティブ 平屋で叶えるセカンドライフ

最後に、クレアカーサに多く寄せられる木造住宅に関する質問を紹介します。

Q.木造住宅の物理的な耐用年数(寿命)はどのくらい?

木造住宅は湿気(シロアリ・木材腐朽)対策を施し適切にメンテナンスすれば、何十年も住み続けられます。

国土交通省の試算によると木造住宅の期待できる耐用年数は住宅性能グレードによって異なります。

| 住宅の性能グレード | 期待耐用年数 |

|

フラット35基準(※)を満たす住宅 |

50〜60年程度 |

|

劣化対策等級3(※)の基準を満たす住宅 |

75~90年 |

|

長期優良住宅(※)認定基準を満たす住宅 |

100年超 |

※劣化対策等級:品確法に基づく住宅性能表示制度のうちの1つで、等級3が最高等級です。(参考:国土交通省|評価方法基準案(劣化対策)の各等級に要求される水準の考え方)

※長期優良住宅:「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」を指し、認定を受けるためには省エネ・耐震・劣化対策・維持管理の容易性など複数の基準をクリアする必要があります。

(参考: 国土交通省|期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について)

▶︎おすすめコラム:

木造住宅の寿命は100年時代に突入|目安や耐用年数、新築ポイントを解説

Q.木造住宅の耐震性は他の構造より低くない?

「地震には木造よりもRC造・SRC造・S造の方が強い」という情報は間違いではありません。

しかし木造住宅の耐震性が低い訳ではなく、耐震等級3の基準を満たす住宅は「震度6~7」の大地震にも耐えられ、災害時の対応拠点となる病院や消防署と同等の耐震性を持ちます。

また、2025年からは改正建築基準法によって一般的な木造2階建て住宅でも建築確認申請の際に詳細な構造計算が求められるため、耐震性能の平均値が底上げされることが期待されています。(参考:国土交通省|建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し)

クレアカーサでは施工範囲を千葉県内に限定し、高断熱・高耐震かつ省エネでスタイリッシュな住宅を提供しております。

フルオーダーの注文住宅から“安心の総額コミコミ価格”のセミオーダー可能な規格住宅Mine+DESIGN、ミニマルに暮らす平屋シリーズとラインナップが充実していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

▶︎お電話でのお問い合わせ 0120-35-3436

▶︎ショールームや各種イベントのご予約・お問い合わせはこちら

まとめ

マイホームの構造で迷った際は、木造とその他構造の特徴を比較してみましょう。

木造住宅にはコスト面・環境面・性能面においてメリットがあります。

ただし、木造住宅を建てる前に知っておいていただきたいデメリットがあるので要注意です。

木造の注文住宅新築を後悔したくない方は設計施工実績が豊富な建築会社へご相談ください。

私たちクレアカーサ(株式会社日立プロパティアンドサービス)は、千葉県茂原市にある建築会社です。

平屋建て・2階建てとレパートリー豊富な注文住宅や規格住宅の設計施工実績が豊富で、「高断熱+高性能設備+太陽光発電」のZEH(ゼロエネルギー住宅)の普及にも努めております。

「補助金を使ってお得にマイホームを建てたい」という方をしっかりサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

家づくりのアイデアや施工事例をアップしています。ぜひフォローください♪